去年1年間の三回分の賞状問題を見ると、本文三行書きの方が多いので、

三行の割り付けを書いておきます。

三行書きが2回、四行書きが1回の割合でしょうか。

四行を元にして、修正して書いています。一級第六問の参考にしてください。

三行書きでも、調整すれば、四行で収めることはできますが、

明らかに出題者が三行書きを期待していると思える問題が

多い以上、三行書きも覚えておく方がいいかなと、考えました。

四行ができれば、三行はそんなに時間もかかりません。

では問題のどこで判断すればいいのでしょうか。

問題文の長さを見ます。

問題文の最後の行が半分くらいの時は3行、

問題文の最後の行が下まで書いているときは4行

が上手くいきます。

もう一つは、問題文の中で 「成績を収めたので」 とあれば

三行にしています。

2行めが、「 おいて頭書の成績を収めたので 」となるときは、

「収めた」 のあとで改行して、「ので」を三行目の行頭に置くと

上手く収まります。

2行めが、「 頭書の成績を収めたので 」となるときは、

「収めたので」 のあとで改行して、「これを」を三行目の行頭に置きます。

問題文が、「成績を収めました」、「成績を収めましたので」、「収められました」

のように 「ました」 がつく時は、四行がうまく収まります。

あくまでも私の目安です。参考にしてください。

でははじめましょう。

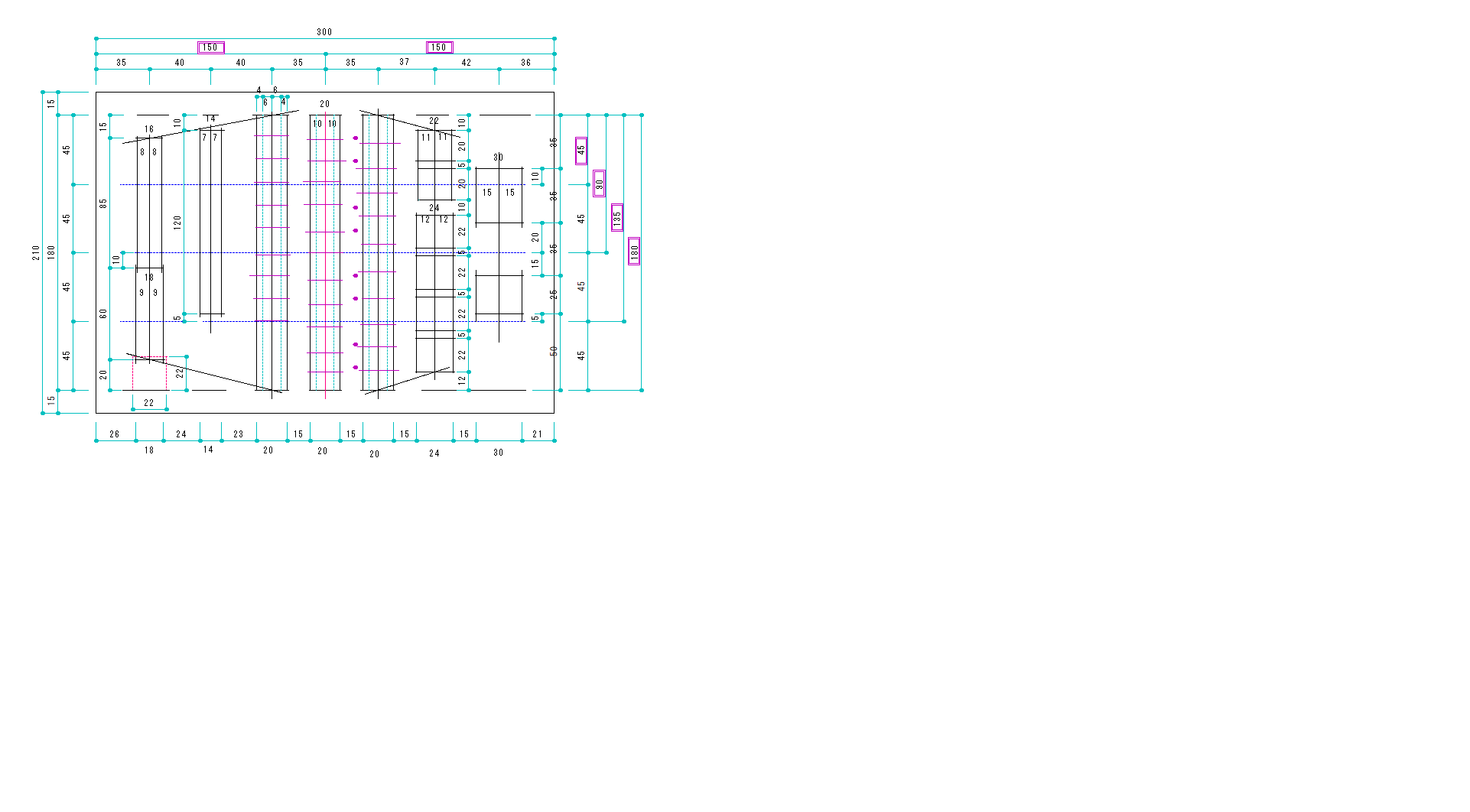

300x210です。

上限線、下限線を引きます。

一番線、二番線、三番線を引きます。

ここまでは四行書きと同じです。

本文を三行にしますので、中央(右からも左からも150)に本文2行目の

中心線を引きます。

この中心線の両側35の距離に、本文1行目、3行目の中心線を引きます。

4行の時は30間隔ですが、1行なくなるので、幅を35に広げます。

次は受賞者名の行です。

中心から35,35,40,40としたいのですが

余白を左右合わせるため本文1行目から右へ37に線を引きます。

35+2です。

次はタイトル行です。

受賞者の中心線より右へ42のところへ線を引きます。

40+2 です。

右枠線までの残りは36(40−2−2)です。

センターから右は35、37、42、36で150です。

発行年月日の行は本文3行目から左40のところに引きます。

贈呈者の行はさらに40です。

贈呈者の行と左端までの距離は35です。

センターから左は35、40、40,35で150です。

後は本文の文字枠を書きます。

それからタイトルの文字枠、

受賞者名の行の文字枠を書きます。

年月日の文字枠、発行者の文字枠を書きます。

これらは4行の時と同じです。

| 文字枠ができたら本文の文字の割り付けをします。 1行約12字ですから、各段を3等分の目安の印をつけます。 後は問題文に合わせて、文字の長短をつけて線を入れます。 本文が終わったら年月日、発行者の割り付けをします。 これも4行の時と同じです。 行の枠ができたら、余白を見てみましょう。 タイトル行と右枠線の余白は21、 発行者と左枠線の余白は26です。 同じにはなりませんが、本文と受賞者名の行の余白を15で合わせたので このようになりました。これが限度だと思います。 本文の余白は15です 受賞者名の行の左右の余白は15、15です。 年月日の両側余白は24、23ですから、これはいいと思います。 余白はこれでいいと思います。 |

| 問題と文字数を確認して、間違いなければ、本文の仮名の 補助線を入れて、左の行から筆で書いていきます。 線を引くのは15分、文字を書くのは、10分くらいです。 ゆっくり書いて間違えないようにしましょう。 間違えても、焦らなくても、もう一枚書く時間はあります。 |

文字を書くときの注意 これは先生によって書風自体がいろいろ違いますので、 共通するところのみ書いておきます。 本文は詰めて書く。 上下の線に字の上下が軽くつく。 特に上限線と下限線には隙間を作らない。 とめ、はね、払いを丁寧に書く。 はね、は短く三角形を作る気持ちで書く。 横画は上げすぎないで平行に書く。 (もともと角度の違う字もあります) 横の均間、縦の均間を守る。 小さい閉じた空間は潰さない。 あ、め、 は2か所。 な、は、お、ま、は、よ、 は1か所。 賞の2画3画は宙に浮く(1画や5画につけない)。 優勝の優の心の二つの点を他の線につけない。 勝の5画6画はほかの線につけない。 勝の9画と10画の接するところの下は潰さないで 三画形の空白をのこす。 勝の9画を細く書くと隙間ができます。 成績の績は、糸へんの下の小は左から右上に 大、中、小と大きさを変えて点を打つ。 平成の平は2画3画を宙に浮かせる。 平、十、年の縦画が左右に曲がる人は、腕を動かさないで 重心を後ろに倒しながら、重心の動きに腕がついてくる、 つられて筆の穂先が引きずられるようにして、 最後に穂先をすこしずつ引き上げるようにすれば、 まっすぐ引けます。 会の人は左右の開きは中心から45度です。 状、勝、大、会などの右払いは、水平より少し右下に払う。 次の字と一体感を出し、縦の流れを見せるためでしょう。 成の4画めがうまく書けないときは、途中で、3分の1の ところ、半分のところ、3分の2のところで軽く止めて、 少しずつ角度を変えるとうまく書けます。 はね、は短い三角形を作る気持ちで書く。 書き終わったら、定規でどれかの横画に合わせ、その角度の まま定規を下げていけば、どの線が角度が違うかわかります。 赤で印をつけて、次回書くときは注意しましょう。 これで10点は上がると思います。 (上がらないときはすみません。) 一行12字として、4行書き、3行書きの賞状の配置を 考えてきましたが、どうしてもうまく割り振りができないときは、 1行10字を目安にして、1行目10字、 2行目9字か11字で4行書きにすると、うまくいくことが あります。 一行11字, 二行目12字でもいい時があります。 大変ですが、頑張りましょう。 |

| ← Top |