賞状の割り付けを書いておきます。

毛筆一級第六問の参考にしてください。

この形が多いのでこれで書いています。

実際の筆耕での賞状の割り付けとは,

ところどころちがうところがありますが、

賞状の割り付けの基本的な技能は身につくと

思います。

この割り付け図は、参考図書とは少しちがうところも

ありますが、覚えやすさを考えてこのように書きました。

分かりやすいように色を変えたり、点線を使ったりして

いますが、線の練習するときは、鉛筆かシャープペンシル

で、線は実線で書いてください。

書き順や割り付けは、あくまで私個人の考えです

から、これを読まれた方は、このまま使うのも

かまいませんが、これを参考にして、もっと自分に

合ったもの、自分の試験に合ったものを作ってくだ

さい。

たとえば中心線だけでも練習はできますし、

A4用紙横置きにして折ればスケールなしで

2分で線ができます。

横線だけなら10秒かかりません。

これで十分練習用紙になります。

ただしA4用紙は横置きにして300に3mmほど

足りませんが、練習には差し支えありません。

書き足りないところ、間違っているところは、訂正して

使ってください。

| 単位はmmです 210は21cm、300は30cmです |

|

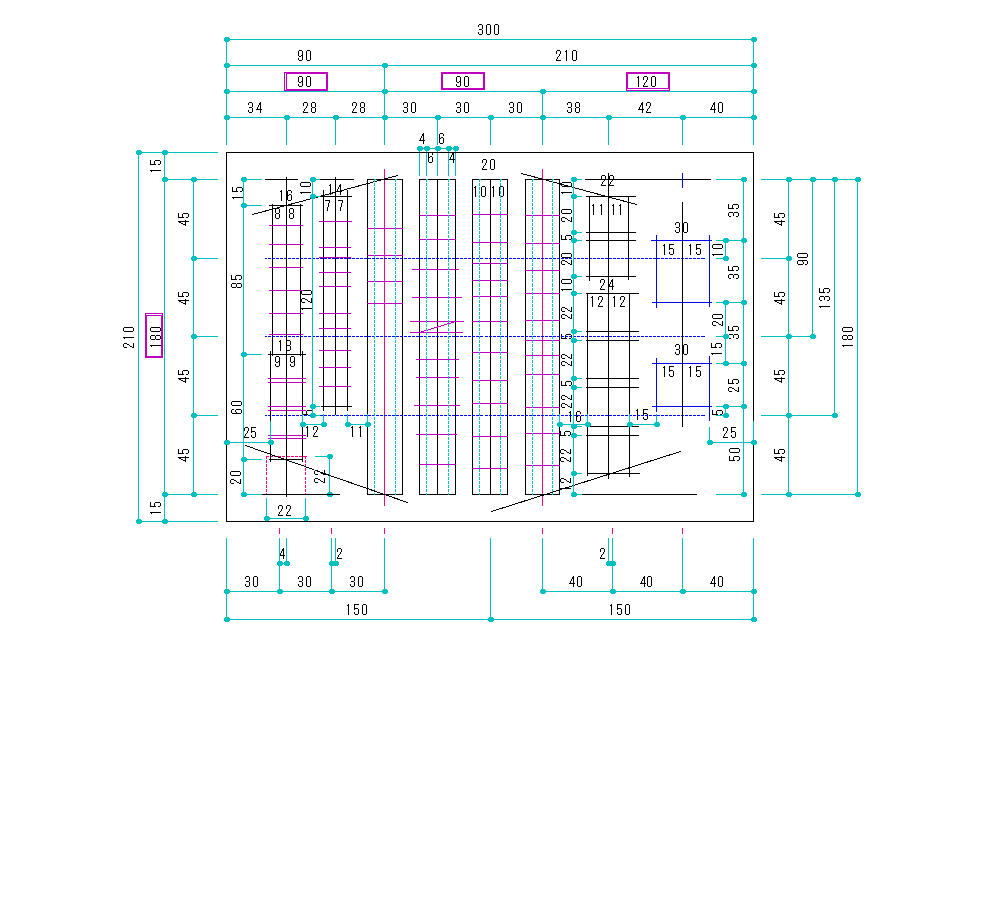

| 書き順 枠 210x300 の長方形を書きます。 解答用紙はこの四角の枠だけです。 寸法も書いてはいません。 はじめに上下の余白をとります。 上から15、下から15で横線を引きます。 上限線、下限線としておきます。 15でなければならいわけではありません。 上12、下15を取る人もいますし、 上20、下20取る人もいます。 一行の文字数が増えれば10,10の方がいい時も あります。 ここでは15,15にして、中を180にしたほうが計算し やすいし、上下同じほうが見かけもいい、覚えやすいと 思いましたので15,15にしました。 上限線、下限線の間を4等分線を引きます。 上から45,45,45の三本線です。 上から1番線、2番線、3番線としておきます。 上限線から2番線までは90で、180の中心線です。 上限線から3番線までは135です。 この3本の線は、寸法の目安になりますし、 本文は定型なので、何の字が何番線にどの程度 かかるかは決まっています。 覚えると、一行をきちんとおさめることができます。 |

|

| 各行の中心線を書いていきます。 本文4行目の中心線を入れます。 枠の縦のながさを測ります。 210ですので同じ長さを右から測って 縦線を書きます。 次は本文1行目です。 4行目の位置から左端の長さは300−210=90 ですので、この長さで4行目より右に縦線を引きます。 慣れたら左から90,90,120の間隔で線を引きます。 試験の時、迷ったら枠の縦の長さを測ってください。 その長さを本文4行目の線の位置にします。 本文は4行ですから1行目と4行目の間を3等分して 30,30,30の間隔で2本線を引きます。 本文2行目の中心線は枠の中心線です。 2行目がいつも中心線になるとは限りません。 本文の配置、行数によって違います。 余白の行が中心にくることもあります。 要はどこを中心におくと全体の配置がきちんと おさまるのかで決まります。 ここでは本文2行目にしています。 参考まで。 |

|

次はタイトル行です。 用紙の右の部分は210−90=120です 120を3等分すれば40ですから、枠線の右から40を 測ってタイトル中心線を引きます。 次は受賞者名の行です。 これも40にしたいのですが40にすると受賞者名の行の 左の余白が広すぎますので2mm多く本文によせます。 タイトル行より42に線を引きます。 タイトル行と本文1行目の間隔は38です。 右から、40、42、38と覚えておきます |

|

| 次は年月日と、贈呈者名の行です。 本文4行目から左は90ですので90÷3=30に したいのですが、これも余白の調整の関係で 本文4行目から、28,28、34として線を入れます。 |

|

| 次は本分の文字幅です 本文の文字の幅は10,10の20にします 覚えやすいでしょう。 4行の中心線の両側に10,10の線を引きます。 上限線、下限線の不要なところは消して、本文の枠を あらわします。 |

|

| 次は贈呈者名の行です。 贈呈者名の行の高さは、上限線から15下がった ところに短い横線を引いてここから始めます。 贈呈者の役職名は85の長さにします。 ○□高等学校長として7文字x12≒85です 15+85=100ですから、2番線より10下がりです。 ここで横線。 贈呈者氏名は下限線より20に横線を引きます。 贈呈者名の長さは60になります。 4字x15=60としておきます。 上は15+85=100 下は60+20=80 で、ちょうど180になります。 赤の点線は印鑑のかわりですので22x22で下限線に 合わせています 試験のときは最後に赤のサインペンで、点線でなく実線で 書きますので、練習の時は線をかかないか、鉛筆か シャープペンで印鑑の線を引いたら、最後に印鑑の 線を消して、赤のサインペンで書き直してください。 2mmだけ文字に重ねるように書いています。 賞状の印鑑は普通、30角〜45角ですが、ここは試験用に 24が妥当なのでしょうが、見やすくするため22にしています。 印鑑は氏名の文字に重ねてはいけないという人もいますが 印鑑偽造防止のため重ねる意見が多いです。ここでは少し 重ねています。 重ねても離れてもいいし、下限線から離れてもいいのですが、 下限線より下はいけません。 ここでは下限線に合わせています。 |

|

| 贈呈者の文字幅は、本文が10+10=20ですので 9+9=18の幅で線を引きます。 筆耕の賞状では贈呈者の巾は、本本分より大きく 受賞者より小さいのですが、試験では本文と 贈呈者名の幅にこだわってはいません。 ただ、贈呈者名を太くすること、字間をあけること によって、大きく見せていると思います。 ここでは本文より片側1づつ小さくしていくために、 9にしています。 贈呈者役職名の幅は8+8=16 両側に線を引きます。 四方に斜線を引いていますが、これは外形を見る線です ので引く必要はありませんが、恰好いいし、賞状を書いて いるという気持ちになるので、私は引いています。 |

|

| 次は年月日の幅です。 高さは上限線より10下がって横線を引きます。 斜線と合わないのが不満ですが、計算しやすく するため10にしています。 それでも不満な方は、平成と書くときに、 2mm上から・・・・・余計な心配は読む人に 迷惑です、すみません。 長さは平成二十七年六月二十三日として 12字x10≒120です 10+120=130ですから3番線より5mm上です。 幅は7+7=14で線を引きます。 年月日の字幅は一番小さくなります。 |

|

| 次は受賞者名の行です。 受賞者名とタイトル行の字幅は文字の割り付けも 一緒に行います。 入賞名は本文より片側1増えて、11+11=22 として両側に線を入れます。 高さは年月日に合わせて上限線より10に横線、 文字の高さは字幅より2少ない、20にして横線を 引きます。 漢字は右上がりになること、偏と旁からなる字が 多いことなどの理由により、一般に、字幅より高さが 短いです。 活字に慣れている私たちには、字の高さが違うと いうことは想像もつきませんし、普段はあまり気が つきませんけれど。 賞、平、年、豊、意、書などの字は、高くなります。 小、山、川、日、田、口、い、へ、などは低いです。 二字目からは、文字間を5取って横線、文字高20を取って 横線を引きます。 上限線から10、20、5、20で55ですから受賞名の 最後は1番線より10下りになります。 |

|

| 受賞者名は幅12+12=24で線を引き 高さは受賞名より10あけて始めます。 10、22,5、22,5、22,5、22で4字の枠を 作ったらその下の下限線までは12です。 本文1字分の空きですが、10から20くらい あればいいと思います。 一応、枠を作っておいて、氏名を書き込むときに 増減します。 タイトル行の文字幅は15+15=30幅で、 一番大きな字幅にします。 最初の賞の字は、長いので高さを35にします。 上限線から1字分35を空きとして横線を引き さらに35で横線、さらに一字分35の空きを作って、 状の字は、高さが短いので25で横線を引いて、 字幅の30幅の線を引きます。 35,35,35,25の間隔です。 全部で130ですから3番線の5上りになります。 その下の余白は4+45=50です。 |

|

| 最後に年月日の文字の割り付け、 文字の長さに合わせてください。 10くらい余ってもいいです。 平成、年、月は長く、数字、日は短いです。 贈呈者役職名を割り付けます。 贈呈者氏名の割り付けます。 氏名は文字の間を2から3あけます。 それから本文の文字の割り付けをします。 本文は4段に分かれていますから1行の目安は 一段3文字として3x4=12文字です。 ただし、一段について漢字は2字半、ひらがなは3字半、 漢字2字とひらがな1字で一段を目安にするといいと思います。 つめて書く場合のひらがなは4字です。 はじめのあなたの「あ」、これを賞しの「これ」、「賞」は 大きくなります 長い字、短い字がありますので、字の高さをそれに 合わせます。 文字の行の枠ができたら余白を見てみましょう。 外枠とタイトルの文字枠の余白は40−15=25です。 これに対して贈呈者の文字枠と左枠線までの長さは 34−9=25です。 同じなんです。 偶然ではありません。 最初に原稿を作る時、同じになるように計算して 作ったのだと思います。 年月日の右は28−10−7=11 左は28−7−9=12でほぼ同じです。 なぜ同じではないかというと、中心線を先に決めて 余白を計算したからです。 厳密に正確にしたいなら、間隔を28.5、27.5の 間隔にすればよかったのですが、そこまで複雑に する意味はないと考えました。 1mmの誤差は、行間の空白に吸収できると 考えました。 筆耕を仕事で行う時は、初めからmm単位で余白を 合わせながら、中心の線を引きますので、1mmの 違いも生じません。 レイアウトのサンプル集もありますので参考に して作られたらいいと思います。 試験では上の図の方法でいいと思います。 本文各行の空きは10です。 受賞者名の左の空きは38−10−12=16 右の空きは42−12−15=15でほぼ同じです。 一応、余白がきちんと取られているということに なります。 あとは、本文の仮名の補助線を6、4の割合で 引くと一応、終わります。 仮名の補助線は5,5や7,3でとる人もいますが、 漢字とのメリハリをつけるためここでは6,4に しています。 試験では字の下書きをすることはできませんので、 問題と割り付けの文字数があっているかどうかを 確認してから、左から順に書きます。 この割り付け図の作成の順番は、これに従う必要は ありません。 初めての人が分かりやすい方法をと思って書いただけです。 一回書けば、書く順番はもっと書きやすい順番に変わる はずですから。 文字幅を中心線から両側に均等に書いていますが、 字によっても違いますが、左は空いてもかまいませんが、 右は枠につけるか少し(1から2mm程度)でることがときどき あります。 試験は枠内に収める気持ちで書いて、右払いが1mmか 2mm出るところがあっても大丈夫だと思います。 これで割り付けを終わります。 |

|

|

|

| ← Top |

図の作成には寸法記入のため、JW−CADを使いました。

JW−CADを作られた方々、JWの発展に貢献された

多くの人たちに、この場で心からお礼申し上げます。

参考書について

日本習字普及協会発行の毛筆書写検定ガイド実技一・二級

を参考に見てください。